Veränderungsdynamiken im Kulturmanagement

Zu hohem Anteil öffentlich debattierte Strukturfragen führen spätestens in den letzten zehn Jahren zur Bildung von Netzwerken und neuen Podien in der deutschsprachigen Kulturlandschaft. Neben den Forderungen nach fairen Beschäftigungsverhältnissen, Diversität, nach transparenten und ethisch reflektierten Leitungsentscheidungen und nach Beteiligung der Mitarbeitenden, fokussiert sich die Diskussion auf die Machtfülle der künstlerischen Leitungen, die nicht nur Programm und Inhalte, sondern auch personalrelevante bis hin zu kaufmännische Agenden im gesamten Unternehmen mindestens mitverantworten und ein autonomes Legitimationssystem bilden, das häufig nur von kulturpolitischen Akteuren kontrolliert wird.

Kostendruck

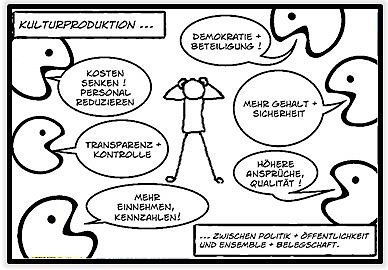

Zeitgleich und im ansteigende Maße sind Kulturbetriebe einem erhöhten Veränderungsdruck ausgesetzt: Während die Kulturetats sinken, die auf eine hohe Anzahl an etablierten Institutionen – die wiederum einen enormen tariflich geregelten Personalbedarf besitzen – aufgeteilt werden müssen, soll z.B. das deutsche Theatersystem in vollem Umfang erhalten werden. Komplexe Eigentümerverhältnisse und u.U. widerstreitende Aufsichtsgremien verlagern den Druck in die Betriebe hinein und reagieren mit Kontrollinstrumenten, die erst einmal bedient werden müssen. Ergebnisse können sein: Transparenz im Sinne eines vernünftigen Controllings, einer hohen Reflexion des kulturpolitischen Auftrages und der Möglichkeiten der Beteiligung, Compliance, Codes of Conduct und eine starke Perspektive in Richtung Fachkräftemangel, unter Einbeziehung von Diversitätsmanagement.

Widerspruch?

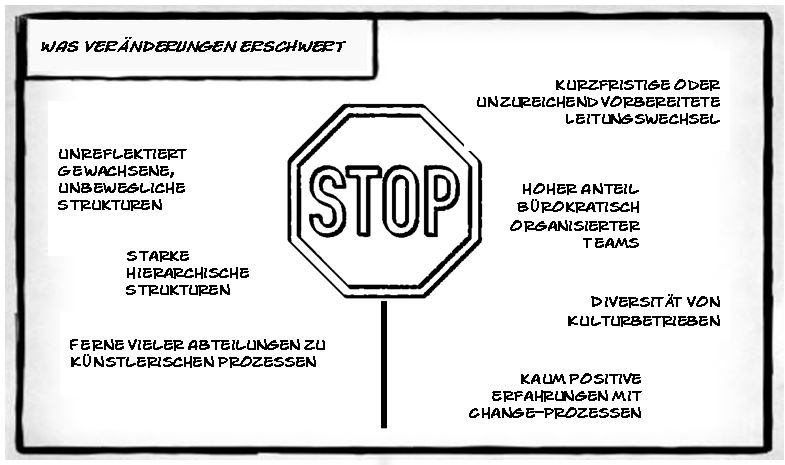

Die Forderungen nach Fairness gegenüber der Belegschaft einerseits und kostenrelevanter Effizienz andererseits führen nur auf den ersten Blick zu einem nicht überbrückbaren Widerspruch. Vielmehr machen beide Perspektiven deutlich, wie wenig in der Vergangenheit über transparente und nachhaltige Entscheidungen, professionelle Abläufe und Qualitätsmanagement reflektiert wurde. Die Ursachen stehen im Zusammenhang mit spezifischen Merkmalen von Kulturproduktion, die jede Form von Veränderung verhindern oder erschweren können.

Auch grundsätzliche Zweifel stehen im Raum, die mit dem eigenen Selbstbild als Institution und Verantwortliche*r zu tun haben und eine starke Identität stiften können:

Warum soll ich überhaupt in Betriebsabläufe und Qualitätsmanagement investieren, wenn ich doch gar nicht die Möglichkeit habe, „schwarze Zahlen“ zu schreiben?

Warum soll ich Prozesse verbessern, wenn Kunstproduktion zu einem hohen Teil aus dem immer wieder neuen Reagieren auf Krisensituationen besteht, letztlich aus Improvisation?

Die freiwillige und eigenständige Selbstverbesserung, die Ausschöpfung von Potenzialen und die Diskussion von Idealen, die Kunst und Kultur proklamieren, teilweise aber für die eigenen Mitarbeitenden nicht konkret genug umsetzen etc. bleiben auf der Strecke, können aber in Zukunft die Brücke bilden zwischen modernem, nachvollziehbarem Management und ethischer Führung.

Anders ausgedrückt: Wenn bei aller Undurchschaubarkeit an den Wurzeln angepackt wird und Kulturbetriebe sich als verantwortliche, moderne Betriebe definieren, ist davon auszugehen, dass sich Qualität, Effizienz und Ressourcen im gleichen Maße verbessern. Das Bewusstsein, dass wir dafür einen langen Atem brauchen und langfristig denken müssen, ist dafür grundlegend. Mit „wir“ sind auch die kulturpolitischen Akteur*innen gemeint.

Legitimation

Vor allen Dingen: Wenn wir uns nicht reflektieren, nach neuen Konzepten suchen und diese zur Umsetzung führen, verlieren wir als Kulturschaffende die Legitimation in der Gesellschaft – nicht nur kulturpolitisch, nicht nur gegenüber unseren Mitarbeitenden, sondern auch gegenüber den Besucher*innen. Um die Ecke gedacht führt genau dieser verschleierte Legitimationsdruck zur Begrenzung der künstlerischen Freiheit, zur unreflektierten Hinwendung zu vermeintlich publikumswirksamen Formaten oder zur Überproduktion, zur hysterischen Reaktion. Wir sollten nicht festhalten an dem Bisherigen und hinkend versuchen uns zu legitimieren, sondern so gut und nachvollziehbar agieren, dass wir anspruchsvolle, künstlerische Herausforderungen eingehen können. Dazu müssen wir die Dinge aktiv angehen und authentisch agieren, öffnend-einladend nach außen und verantwortlich nach innen.

Buch-Tipp: Fabian Burstein „Eroberung des Elfenbeinturms – eine Streitschrift“ https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Fabian-Burstein+Eroberung-des-Elfenbeinturms-Streitschrift-f%C3%BCr-eine-bessere-Kultur/isbn/9783990650806